《中論》的「詮釋循環」

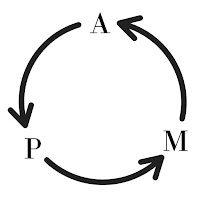

《中論》之以阿含術語表述阿含(暨般若)思想,通論阿含引渡至般若大乘,論證阿含的緣起即是般若的性空,反之亦然;如此以般若論究阿含、以阿含闡述般若,阿含、般若相通互證,不免形成「詮釋的循環」(hermeneutic circle)[1],姑以符號顯示為:

A代表阿含,P代表般若,阿含和般若之間是相通的(A↔P),阿含可通於般若(A→P)、般若亦通於阿含(A←P)。事實上,《中論》不只從論究阿含顯發空義、依空義通論阿含,《中論》的觀點亦承續阿含和般若,而相通於阿含和般若二經,既可藉由《中論》來理解阿含與般若,也可依阿含與般若來解讀《中論》。《中論》詮釋循環的「通教」特色如下:

可知阿含、般若與中觀之間,存在近似「詮釋循環」的現象,只不過此「詮釋循環」未必是整體和部份的關係,而可說是初始與延展的不同,意即阿含之初始、純正與素樸,般若延拓開展之而深密廣大,然兩者卻是息息相關、環環相扣。阿含是一切佛法的根本,般若是大乘佛法的根本,分別代表解脫道與菩提道的基礎,兩者之間共貫互通;阿含之深度開展是般若,般若愈益顯發阿含本意,阿含、般若在中觀學貫通為一。[2]

如此,《中論》預設了阿含和般若的思想前提,不只可以從《中論》來理解阿含、般若,也可由阿含、般若來理解《中論》,而有別於學界慣以月稱、清辨等後代註釋書讀解《中論》;《中論》與阿含、般若思想原是一脈相承,回歸阿含和般若來確認與抉擇其思想當更為重要,這也可說是印順法師詮解《中論》的特色。

[1] 「詮釋的循環」在詮釋學中關乎文本中部份與整體之解讀,整體預設了部份,反之亦然,大致指P的理解預設了Q之理解,但Q的理解又預設P之理解;此處依其大義取借之。對於歐陸詮釋學傳統所謂「詮釋循環」,可參Jean Grondin,

“The Hermeneutic Circle”, in Niall Keane and Chris Lawn eds., The Blackwell Companion to Hermeneutics,

UK: Wiley-Blackwell, 2016, pp. 300-305。

[2] 阿含、般若、中觀一以貫之,不過三者仍有著重點的不同;如中村元所說,阿含的依緣而起被解釋為時間上的生起關係,但中觀學派重於「有短時有長」的「相依性」,意指諸法是相互依存而成立,如「父與子」、「淨與不淨」等皆是因緣相待而成的認知。見中村元《龍樹》,(東京:講談社,2003),頁183-188。萬金川也認為中觀的因緣所重是相依相待,而非時間序列上的依緣生起。見萬金川,《中觀思想講錄》,頁148-154。